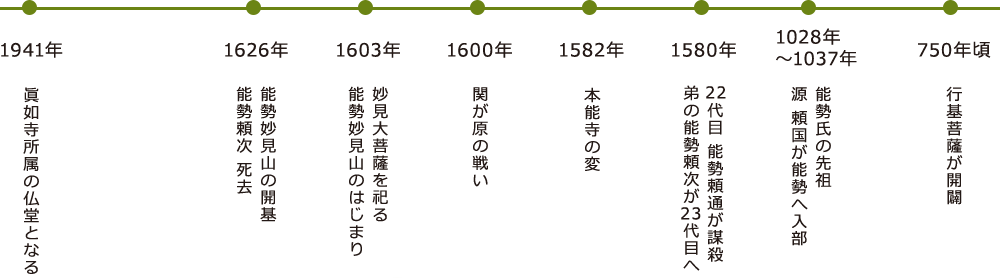

1028年~1037年 能勢氏のはじまり

能勢氏の先祖「源頼国」が能勢へ入部し、開発を進め、能勢氏を名乗るようになりました。

1580年 能勢頼次が能勢氏23代目へ

22代目能勢頼通は、織田信長の申し出を断ったため、居城を攻められ謀殺される。頼通の弟 能勢頼次が23代目を後継者へ。

1582年 本能寺の変

本能寺の変では明智光秀方に加勢。明智軍が敗れた後、能勢を追われましたが、妙勝寺という日蓮宗のお寺に落ち着きました。

1600年 関が原の戦い

徳川家康に拝謁し、召し抱えられることになった頼次は、関が原の戦いで大きな戦功立て、かつての能勢氏の領地を与えられました。

1600年 日蓮宗の教えを説き広める

能勢氏再興を妙勝寺で願い、実現したことで日蓮宗の教えに感謝し、日蓮宗の僧「日乾上人」と共に教えを説き広めていきました。

1603年 妙見山のはじまり

能勢氏の家鎮として古くから祀られてきた妙見大菩薩を法華勧請し法華経のご守護神として祀り、能勢妙見山がはじまりました。

行基菩薩の開闢

その昔、妙見山がまだ為楽山と呼ばれていた頃、星の王様がこの山に降りてきたという言い伝えがあります。時は天平勝宝年中(750年頃)村人達は行基菩薩に請い、その山頂に北辰星をお祀りしたのが当地の北極星信仰の始まりと伝えられます。

多田満仲公の妙見菩薩像が祀られる

多田満仲公

時は下り平安時代。清和源氏の鼻祖 源(多田)満仲公は厚い妙見信仰を持っており、寛和2年(986年)邸宅内にお祀りしていた鎮宅霊符神像(妙見大菩薩像の別称)を当地へ遷座されたといわれております。

以後、その長子で大江山の鬼退治で有名な頼光はじめ代々に妙見信仰が受け継がれていきました。頼光の子にあたる頼国の時、長元年中(AD1028〜1037)に能勢に移住し、以来能勢を氏としたと伝えられ、当地の妙見信仰は能勢氏によって守られてゆきました。

能勢妙見山の開基、能勢頼次公について

能勢妙見山の入口の鳥居の右側に、能勢頼次公の銅像があります。

能勢妙見山の開基で、戦国時代から江戸時代にかけて活躍し、一時期滅びた能勢家を再興させた能勢中興の人として知られています。能勢妙見山の歴史はこの能勢頼次公の激動の運命によって作られてきたといっても過言ではありません。

塩川勢による頼通謀殺と後継者 頼次の戦い

さて、多田満仲から数えて22代目能勢頼通(よりみち)の時代、

織田信長が京へ上洛し勢力を広げようとして、頼通に対し織田に従うよう言ってきました。

しかし頼通は代々足利将軍家に仕えてきたことから、織田の申し出を断りました。

このため、織田の命を受けた隣接の山下城主である塩川伯耆守国満に攻められることになります。

こうしてついに、天正8年(1580)頼通は塩川勢に謀殺されます。

塩川勢はその勢いで、一気に能勢へ攻め寄せてきます。

能勢頼通が謀殺されたことを知った能勢軍は急きょ頼通の弟である19歳の頼次を後継として戦いますが、居城であった丸山城は落ち、能勢頼次は居城をここ妙見山(当時は為楽山という)の山頂(大空寺趾)に移します。

本能寺の変 ー そして備前国岡山の城下へ

そして天正10年(1582)本能寺の変が起こります。能勢頼次は隣接する亀岡の明智光秀と以前から親しくしており、また信長によって兄が謀殺された経緯もあって、明智光秀に味方して兵500人を出しますが、結果は明智は秀吉に敗れてしまいます。

秀吉軍はさらに能勢にも攻め込み、神社仏閣に至るまでことごとく焼き払い、このとき頼次は打って出ていさぎよく戦いの花と散ろうと決心しますが、老臣たちに諭されて、数名の家来を連れて備前の国岡山の城下へ落ち延びていきます。

能勢頼次の苦悩

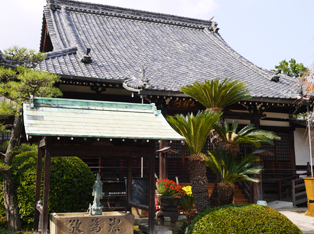

日蓮宗 妙勝寺

能勢頼次は名前を三宅助十郎と変えて逃げ、能勢氏の先祖の寄進によって建てられた妙勝寺という日蓮宗のお寺に落ち着きます。

この時、頼次の胸には、23代続いた能勢氏が自分の代に消えてしまうのか、

長く住み慣れた能勢の山川も再び踏みしめることができないのか、という想いが去来したに違いありません。

関が原の戦いから能勢氏再興へ

日蓮宗 実相寺

時代は徳川家康の台頭の時となります。ある時、家康が京都の実相寺(現在の南区上鳥羽)という日蓮宗寺院で休憩した時のこと、実相寺の住職が能勢頼次の弟であったことで、頼次は家康に召し抱えられることになり、やがて慶長5年(1600)関ヶ原の戦いで能勢頼次は徳川軍として大きい戦功を立てて、家康からかつての能勢氏の領地を与えられます。

能勢頼次の日乾上人への帰依 ー 眞如寺の始まり

能勢頼次が秀吉軍に攻められ落ち延びて19年、備前の妙勝寺で「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えて能勢氏再興を願い、それが実現したことで仏への感謝の念が大きくふくらみ、もっと法華経の信仰を深めたいという想いにかられ、日乾上人の説法を聞くことになります。

日乾上人という人は、日蓮宗総本山である身延山久遠寺の法主(ほっす=住職)になられた高徳の僧で、その法話を聞き感動した頼次は、即座に日乾上人に帰依(自分の身も心もすべてを捧げて信じること)します。そして広大な山屋敷を寄進し、ここに住んでさらに教えを説いて欲しいと願い出たことが眞如寺の始まりです。

「鎮宅霊符神」を法華経のご守護神「妙見大菩薩」として祀る

日乾上人はこの願いに応えて、のちに能勢に身を寄せて教えを説き広めることに尽くされます。

このとき、日乾上人は能勢氏の家鎮として古くから祀られてきた妙見大菩薩を法華勧請し法華経のご守護神とし、さらに武運長久を願って武具甲冑を身につけ剣を手にした妙見大菩薩のご尊像を日乾上人自ら彫刻して授与し、これを能勢の領地が一望できる為楽山の山頂(大空寺趾)に祀りました。これ以後、為楽山は妙見山と称されるようになりました。

能勢地方の日蓮宗=能勢法華が成立 ー 東京別院の建立

以後、日乾上人は能勢頼次の外護のもとに次々と能勢一帯の神社・寺院を日蓮宗に改宗していきます。こうして能勢地方の日蓮宗=能勢法華が成立していきました。

能勢頼直の代には、江戸の下町本所に下屋敷を賜り、ここに妙見大菩薩のご分体を祀りましたところ多くの信仰を集め、親子鷹でおなじみの勝小吉と勝海舟親子の熱烈な信仰を得ており、今も妙見山の東京別院として賑わっています。

なお、能勢妙見山は日乾上人以来代々、眞如寺住職があわせ受持するところとなっておりますが、昭和16年宗教法人法の改正によって、眞如寺の所属となって、現在に至っています。